というわけで「雨宮天ライブ2020 The Clearest SKY」のDays1に行ってきた。

17時開場のところ15時半頃に幕張メッセに到着。

物販の列を見ると、当たり前のことだが人混み具合が、仙台とは違うのが一目でわかった。あいにくの天候で、寒さと雨の中物販の列に並ぶのがやや辛かったが、当初予想した40分程度でグッズを買えたのでまずは一安心。

それから開場まで30分ぐらい待ったのだが、この時点では、まだ席がどのあたりなのかがわからず、期待と不安が渦巻く30分でもあった。

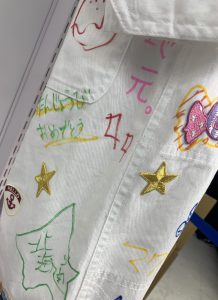

この時間を使って、今回誘ってくれた(そしてTrySailファンの大「センパイ。」)江戸川台ルーペのお宝である、直筆サイン入りの天ちゃん写真集を見せてもらった(字、綺麗でした)。

「別に今日、写真集持ってこなくてもいいじゃん」と言ったら「これはお守りだから」とのこと(いやはや、このお守りの効果をこの時は知る由もなかった)。

で、会場に入り、二人でガチャガチャを少しやって(お互い当たりは出なかった)いざアリーナに降りる。そこに貼り出された座席表を確認。

そうしたら、なんと、ステージ目の前のブロックだったのだ!

(転売防止もあるかもしれないのでブロック名は書かないが)予想していたのは、「前から3ブロック目で、30列目ぐらいだったら御の字」というところだったのが、前から10列以内の席だったのだ。

流石、今年の江戸川台ルーペは“天ちゃん運”もってるなー、としみじみ思った。

そして、実際席に着いてみると、ここは完全に常連さんというか上級者ブロックだなー、と痛感する席で、はたして俺はここにいて大丈夫なのかとやや申し訳ない気分になる。

江戸川台ルーペはTrySailより先に天ちゃんのファンになったぐらい、正真正銘“青の民”(雨宮天ファンの総称)だからまだしも、僕は“ニワカ青の民”だからだ。

周りの先輩方と違う動きをして「貴様!青の民ではないな!」とか言われて、会場から追い出される不安がちらつく(嘘です。すごく馴染ませていただきました)。

それと、これも僕にとっては幸運なのだが、通路側だったのでサイドにズレることができ、横のフットワークを使えるのがなお良かった(実際に結構使った)。

ライブ中にも天ちゃんが「天ちゃんダンサーズ」を紹介するときに「前の人たちにはお馴染みだろうけど」と、僕らのいるブロックが常連扱いされてる感があり、ちょっと恥ずかしかったりもした。

だってソロライブ初参戦ですから(TrySail合わせても今日2回目ですから)。

同じブロックの諸先輩方は、確かに上級者で『RAINBOW』の時に7色のサイリウム用意したり『irodori』の最後の歌詞に合わせてブレードの色を即座に赤から青に変えたりと、一体いつ準備してんだ?と感心することしきり。

そして前の列の二人組の先輩が仙台で見かけたブレードを持たない“ネイキッドアームスタイル”(今勝手に付けた)だったのが印象的だった。

それにしても、ライブは本当に楽しかった。

昨日まで散々「ソロはそんなに楽しめないのでは?」とか書いてたのは全部杞憂だった。

もちろん席が良かったことが一番の理由だ。

ステージが近く、天ちゃんやダンサーさんの表情が良く見えた。中央にせり出したセンターステージを歩く時は、10mないぐらいの位置で見られてすごく良かった。

でも、それ以上に彼女の楽曲を全部聴いていったのが正解だった。

天ちゃん作詞作曲で、初披露の『火花』以外は全部口ずさめた。

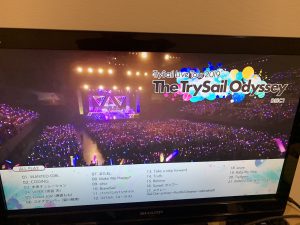

ライブBlu-rayも2回観たので、そういう点では、天ちゃんの言うとおり、確かに「天ちゃんダンサーズ」はお馴染みだったわけだし、実際に足を運んだのは初めてだが、バーチャル体験を含めれば常連というか、コアなファンには違いないのかもしれない。

そう、TrySailの中では江戸川台ルーペが雨宮天ファンなので、「天ちゃんはまかせた」的な思いもあり(何目線だよ)、僕としてはもちょやナンスのほうを推してきたのは確かだが、思い返してみたら天ちゃんのアルバム2枚と、それ以降に出たシングル4枚、ライブBlu-rayと、手に入る楽曲は全て網羅してる時点で、僕も充分「雨宮天ファン」なのだな、と気づいたのだ。

だって4回「天ちゃーん!」って叫んだよ。

あとアンコールは率先して声出した(だって上級者席なんだもん)。それに“いい声”で「アンコール」してアピールしたかったのもある(自分で言う)。

それにしても不惑越えの人間に声出させたり、ブレード(二刀流)振らせたりするのって、それは才能だと思う。生バンドならではの良さも存分に感じられた。バンドが入ることでコスト的に大丈夫なのかと(運営者目線で)不安になった「天ちゃんダンサーズ」も4人全員揃っていて良かったし、『Marvelous scene』の妙に印象に残るダンスが間近で見られたのが個人的には嬉しかった。

あと、諸先輩方の動きを見て「あ、これ、周りに迷惑かけない限り、ノッてればなんでもありだ」とわかってからは、好きなようにノッて楽しんだのもある。

幕張をソロで埋めるのは、昨日今日でできることではないから、彼女がデビューしてから5年という歳月と、その道程を思うと(その1年未満しか付き合っていない僕でも)感慨深いものがある。

そして彼女のモットーである「挑戦」という点で言えば、サマにはなるが不確定要素も多くなる生バンドへの挑戦、『火花』という自作曲を披露するという挑戦、と攻める姿勢も見せた。

そうして作り上げた昨日のライブは“最高オブ最高”なもので、今日のDays2に行きたくなったのはもちろんのこと、「やってれば毎日来たい」と思うほどだった(まあ何度も書くけど「座席効果」は入っているだろうけど)。

で、ただ楽しんだだけではなくて、自分も音楽関係の端っこにいて“Nerd系ロックンローラー”を名乗っている身としては、自分が音楽と関わっていくにはどういう道があるのか、どういうことをすれば自分がやりやすいのか、コンプレックスを乗り越えていけるのか、ヒントをもらったりもした。

自分の表現で、まずは身の回りの人を喜ばす。そのためには、なにをすれば伝えやすいのか、自分が得意な伝え方はなにか。

そういうことを考えて、得意不得意を昨日から必死で考えたりしている(すでに少し見えた)。

尊敬もするし、応援もする。そういう存在がいることがとても嬉しい。

TrySailはもちろんのこと、雨宮天も今後応援し続けていきたい。

雨宮天さんはもちろんのこと、昨日のライブに関わった皆さん、楽しい時間を本当にありがとうございました!

今後ともよろしくお願いいたします!